I

Con diecisiete años, algunos de mis compañeros de clase en el instituto freían sus cerebros a base de fumar porros cada día. Otros empezaban a salir de fiesta e incluso iban perdiendo la virginidad. Unos pocos se centraban en sacar buenas notas, para superar la Selectividad y poder elegir la carrera de sus sueños. Mis intenciones, no obstante, eran muy distintas. A mis diecisiete años, las ecuaciones y coordenadas de la Geometría Analítica me importaban un verdadero carajo. Y mucho menos interés sentía por todo lo demás. Sin embargo, algo hizo que, para mí, estudiar se convirtiese en un medio para lograr un fin muy concreto; un mero, aunque altamente tedioso y pesado, trámite.

Se llamaba D. Estatura media, delgado y de pelo castaño, corto; barba de pocos días; cuarenta y algo de edad. Nunca nada había excitado tanto mis sentidos como aquel primer día en que lo vi; como cuando su voz grave y severa resonó en mis oídos y, al pasar junto a mi pupitre, su olor me envolvió. Nunca antes había sentido algo ni remotamente parecido. Fue entonces cuando el estudiante mediocre que era yo dio un giro de ciento ochenta grados, haciendo que todo el mundo se sorprendiese. Ni las reprimendas de mis padres durante años habían logrado moverme ni un milímetro fuera de mi vagancia habitual. Pero tal fue el efecto de D. en mí. Hondo. Violento.

¿Y por qué? Porque al poco de conocerlo me percaté de lo estricto que era; de que sólo respetaba medianamente a aquellos que demostraban algo de talento. Por eso decidí dejar de ser uno más entre los patitos feos, para convertirme en cisne y desplegar unas brillantes alas blancas ante sus ojos. Con diecisiete años, insisto, nada podía resultarme más aburrido que la clase de Matemáticas. Pero, en mi mente, mi plan era infalible: sacar las mejores notas, para que D. se fijase en mí. Para seducirlo. Enamorarlo desde la intelectualidad. Ser suyo al fin. Entregarme por completo a aquella aspereza suya que alimentaba mi deseo y diluir mi virtud en la despiadada acidez de su ser.

Mientras humillaba a los imbéciles de mis compañeros con sus comentarios irónicos e hirientes, yo disfrutaba imaginándome a cuatro patas sobre su mesa, siendo azotado por él con una regla. Lamentablemente, todos mis arduos intentos de ‘ligármelo’ resultaron infructuosos. Por ello, habiendo terminado el curso y con los resultados de la Selectividad en mano, incluyendo una Matrícula de Honor en Matemáticas, acudí una mañana al instituto, para declararme. Ya en su despacho, le confesé mis sentimientos y la estrategia que había urdido para conquistarle. Y fue con el desdén de un intento de sonrisa que D. me dedicó unas palabras que jamás desvelaré. Sólo diré que después me pasé una semana entera llorando. Me dolía tanto el corazón que creí que iba a morir.

II

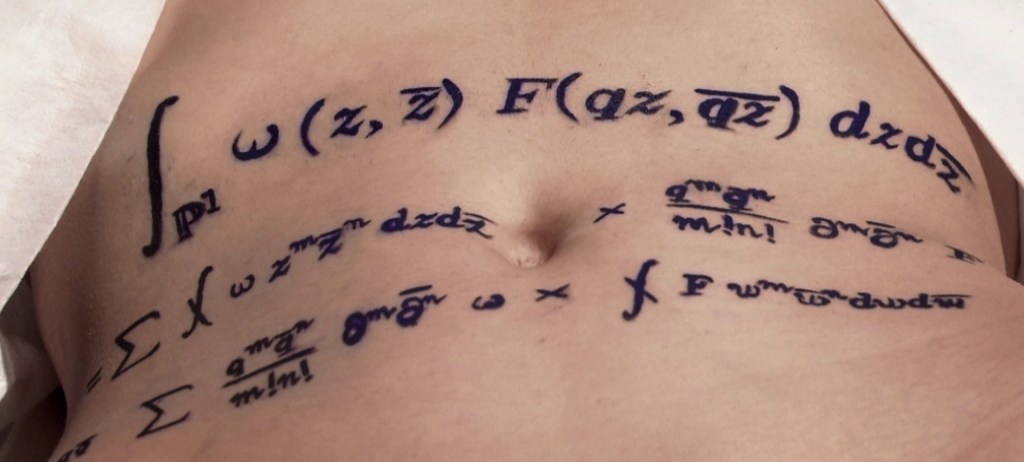

Casi diecisiete años después, aún pienso en él. Aunque nunca me importaron y, de hecho, siguen sin importarme lo más mínimo, estudié Matemáticas en la Universidad. Al final, es sólo entre números, segmentos, abstracciones y curvas donde descubro una erótica que recorre mi cuerpo. Se trata de un eco: del eterno y omnipresente recuerdo de D. Confieso que tantas veces he buscado materializarlo… me he acostado con tantos colegas matemáticos, tanto dentro como fuera del mundo académico, tratando en vano de emular esa sensación…

Pero a estas alturas tengo ya más que asumido que mil clavos cualesquiera jamás podrán sacar ‘ese’ otro clavo tan especial. Sólo en la complejidad de los teoremas que articulan mis anhelos seguiré reencontrando la resonancia de su voz, lo penetrante de su olor, aquella cruda impiedad que lo caracterizaba. Y, por desgracia, también será sólo ahí donde volveré a encontrarme a mí, todavía adolescente, a cuatro patas sobre su mesa, ansioso por que me azote con su regla, mientras me dedica algún comentario de los suyos, tan corrosivos.

D. a diferencia de aquellos otros estúpidos de clase que se ponían a llorar, yo siempre sonreí. Y siempre sonreiré para ti, mi amor.

Zrsg90